最終更新日: 2025/08/13

2025年6月12日、アイムライズ株式会社の代表取締役 佐藤亮一(以下 佐藤)は埼玉県の中学校を訪れ、「ビジネスを通じて社会の課題に挑戦する仕事とは」というテーマで、出前授業を行いました。今回は、その当日の様子と、私たちがこの活動に込めた想いをお届けします。

好奇心に満ち溢れた、生徒さんたちからの熱い想い

授業に先立ち、生徒さんたちからたくさんの質問が届きました。

● どうして、食品ロスをなくそうと思ったのですか?

● このお仕事をしていて、一番うれしかったことは何ですか?

● 賞味期限が切れたものは、食べますか?

一つひとつの質問から、食品ロスの問題を「自分たちのこと」として真剣に考え、社会がどうなっているのか、そして大人はどう向き合っているのかを知りたい、という生徒たちの強い気持ちがひしひしと伝わってきました。この純粋な好奇心に、私たちも「本気で応えたい」と、身が引き締まる思いでした。

「もったいない」は、母が教えてくれた大切な言葉

授業の中で佐藤は、「なぜこの事業を始めたのか」自身の”原点”について語りました。

「私の母は、米農家の出身です。だから、子どもの頃から『農家さんが一生懸命つくったお米だから、一粒も残さず食べなさい』と、いつも言われて育ちました。この『もったいない』という言葉が、私の心にずっと残っていて、今の事業のすべての土台になっているんです。」

なぜ私たちは、食べ物を輸入しながら大量に捨てているのか

「日本で一年間に出る食品ロスの量は、約472万トン。これは、私たち一人ひとりが、毎日おにぎり1個分を食べずに捨てている計算になります。一方で、日本の食料自給率は非常に低いと言われております。つまり、多くの食べ物を外国に頼っているのに、国内ではたくさんの食べ物を捨てているのです。」

これは授業で生徒たちに説明した【令和4年度 日本の食品ロスの状況】。これこそが、現代の日本が抱える、豊かさの裏側の『大きな矛盾』そのものなのです。この矛盾を深く理解することは、食品ロス問題の本質に迫り、佐藤が起業した根源的な動機を語るうえで不可欠な内容でした。

※参考:食品ロスを減らそう!今日からできる家庭での取組 | 政府広報オンライン

1. 数字の向こう側にある「危機感」の欠如

472万トンの食品廃棄という数字は、あまりに巨大で実感が湧きにくいかもしれません。しかし、これは世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた、年間の食料支援総量(約480万トン)に匹敵する量です。つまり、私たちは、地球の裏側で多くの人々を救えるほどの食料を、静かに捨てているのです。

しかし令和5年度のデータによると、日本の食料自給率は38%でした。これは私たちの豊かな食卓が、実は海外からの細い「命綱一本」でかろうじて支えられているという、危うい現実を示しています。

例えば、海外で大規模な干ばつが起きたり、最近のアメリカの関税問題のように、国同士の政治的な理由で突然高い税金がかけられ輸入が滞ったりすれば、スーパーの棚からパンやパスタ、大豆製品や油が消えてしまう可能性はゼロではありません。

私たちの「当たり前」の食生活は、海外の農家の努力や、安定した国際関係という、自分たちではコントロールできない要素の上に、かろうじて成り立っているのです。

※参考:日本の食料自給率

これら二つの事実は、私たちの食生活が、実はとても繊細なバランスの上に成り立っていることを教えてくれますが、普段の生活では、案外そのことに気づきにくいかもしれません。

私たちの目に映るのは、いつでも食べ物がたくさん並んでいるスーパーの華やかな光景です。しかし、その光が落とす影の部分、つまり、どこで食べ物が捨てられているのかという現実は、普段の生活では見えてきません。この「見えにくさ」や「感じにくさ」が、知らず知らずのうちに、この大きな矛盾と向き合う機会を遠ざけているのかもしれません。

2. なぜ、この「不合理」な状況が生まれるのか?

では、なぜこれほど不合理なことが起きるのでしょうか。それは、社会全体の「システム」と、私たち一人ひとりの「意識」が複雑に絡み合っているからです。

● 経済システムの論理

日本は市場経済です。つまりお店同士は常に競争しており、「品切れでお客様をがっかりさせる」ことは、売り上げの機会を失うだけでなく、お店の評判を落とすことにも繋がります。そのため、お店は廃棄のリスクを承知の上で、少し多めに商品を仕入れざるを得ません。この「欠品は悪」というプレッシャーが、システム全体に過剰な生産と在庫を強いているのです。

● 消費者が求める「完璧」

そして、この”経済システム”は、お店側だけで成り立っているわけではありません。商品を手に取る私たちの日々の選択が、実はこの流れを静かに後押ししているのです。

形が不揃いな野菜よりも、きれいに揃った野菜を選びがちです。また、いつでも好きなものが手に入る便利さを求めます。

この「完璧さ」や「利便性」への要求が、生産段階での厳しい選別(規格外品の発生)や、小売店での過剰な品揃えを後押ししています。つまり、私たちの何気ない思考や行動が、知らず知らずのうちに廃棄を生む原因の一端を担っているのです。

3. 佐藤の「素朴で、力強い想い」の根源

この大きな矛盾に対し、多くの人が「仕方ないことだ」と感じるかもしれません。しかし佐藤にとって、それは見過ごすことのできない問題でした。では、彼の「ビジネスという方法で向き合えないだろうか」という想いは、どこから来たのでしょうか。

それは、彼の原点ともいえる「農家さんが一生懸命作ったお米」という視点にあります。食べ物を、単なる「商品」や「カロリー」としてではなく、「誰かの労働と想いの結晶」として捉えているのです。

この視点に立つと、食品ロスは「もったいない」という感情的なレベルを超え、「人の努力を踏みにじる行為」と捉えられます。輸入に頼る国の状況を知っているからこそ、国内でその努力の結晶が捨てられている現実が、より一層、耐え難い矛盾として感じられるのです。

アイムライズにおけるビジネスは、行き場を失った食品とその作り手の想いを、「マッチング」によって再び社会と繋ぎ直す試みです。捨てられるはずだった食品と、それを必要とする人を繋ぐ。それは、経済的な価値だけでなく、「作ってくれてありがとう」「届けてくれてありがとう」という感謝の気持ちを循環させ、食品が本来持つべき尊厳を取り戻す営みでもあるのです。

講演の最後、生徒たちにこう語りかけました。

「人生は一度きり。だから、失敗を恐れずに、いろんなことに挑戦してほしい。今日の話が、皆さんが未来を考える上で、何か一つでも心に残ってくれたら、とても嬉しいです。」

生徒たちが、その素朴で力強い想いに静かに耳を傾けていたのは、きっと、それが単なるビジネスの話としてではなく、食べ物への深い敬意と、「このままではいけない」という社会への真摯な向き合い方、そして未来を担う世代に向けた、心の底からの言葉として心に響いたからなのでしょう。

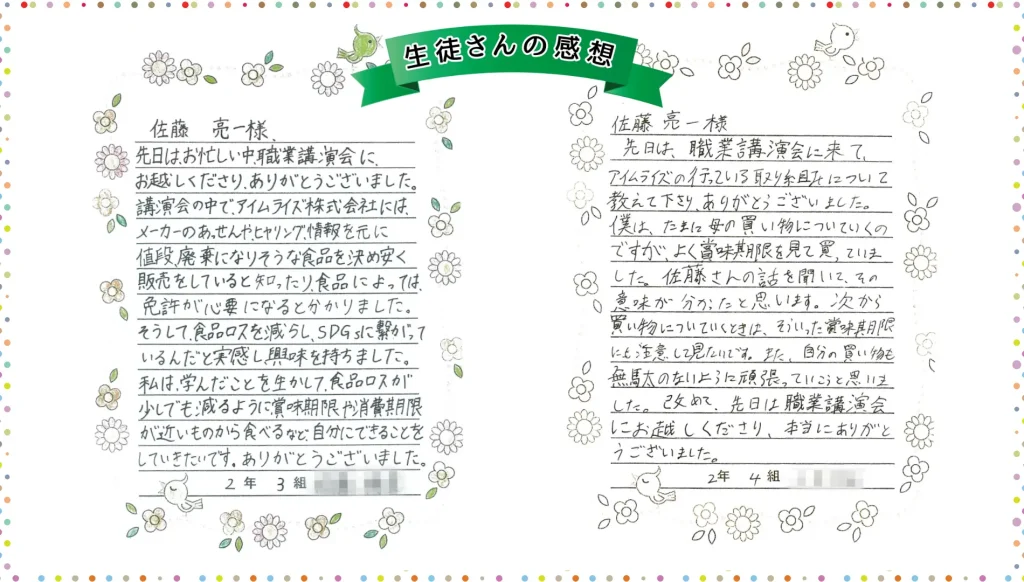

また授業が終わった後、生徒たちからいただいた感想には、「自分も家の食事を残さないようにしたい」「買い物の仕方を変えてみようと思った」といった、前向きな言葉がたくさん綴られていました。

今回の授業を通じて、私たちは、食品ロスの問題が、遠いどこかの話ではなく、日々の食卓とつながっていること、そして、未来を担う彼らが、この問題に真摯に向き合おうとしていることを、改めて実感しました。

「もったいない」という、誰もが持っている優しい気持ち。その一つひとつが集まれば、きっと社会は変えられる。私たちはこれからも、事業を通じて、そして未来を担う世代との対話を通じて、食品ロス削減の輪を広げていきたいと、心から願っています。