最終更新日: 2025/09/03

食品を取り扱う事業者様にとって、「食品在庫の廃棄」は頭の痛い問題ではないでしょうか。売れ残りや賞味期限切れ、規格外品など、様々な理由で発生する食品ロスは、単に仕入れコストが無駄になるだけではありません。

廃棄には処理費用がかかり、保管コストもかさみます。さらには、企業のイメージダウンや、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまうリスクも潜んでいます。

今回は、食品メーカー、卸売業、小売店、外食店など食品関連事業に携わるすべての人が直面するこの複雑な課題について徹底的に解説し、最新データと豊富な現場実績に基づき、課題解決に向けての「最初の一歩」を、具体的にそして明日からすぐに行動に移せるように、具体的に提示します。

最後までお読みいただければ、食品在庫の廃棄に関する現状のデータ、守らなければならない法律やルール、そしてコストを削減しながら社会にも貢献できる具体的な解決策まで、すべてをご理解いただけます。ぜひ、貴社の持続的な成長と収益向上のためにお役立てください。

日本の食品在庫廃棄の「もったいない」現状

日本では、食べられるのに捨てられてしまう食品、いわゆる「食品ロス」が大きな社会問題となっています。この問題は、単なる売れ残りや期限切れにとどまりません。

最近では、胸が痛むことに、特定の景品を目当てにセット商品が大量に購入され、本来は美味しく食べられるはずだった食品が、誰の口にも入ることなく無惨にも廃棄されてしまうという、非常に悲しい形の食品廃棄が大きな注目を集めました。このように、食品ロスは私たちの消費行動や企業の販売戦略とも密接に関わっています。

日本の食品ロス総量は、年間で約472万トン(令和4年度推計値)にものぼります。このうち、スーパーマーケットやコンビニ、食品メーカー、飲食店など、事業活動から発生する「事業系食品ロス」は約236万トンと、全体の半分を占めています。

在庫廃棄は、この事業系食品ロスの大きな原因の一つです。

在庫廃棄が発生する主な原因

a. 需要予測の難しさ

天候やイベント、トレンドの変化など、需要は常に変動します。予測が外れて過剰に商品を仕入れたり、製造したりすると、売れ残りが発生しやすくなります。

b. 厳しい鮮度管理と販売期限

日本の消費者は鮮度への意識が高く、賞味期限や消費期限が近い商品は敬遠されがちです。これが在庫の廃棄に繋がります。

c. 商慣習(3分の1ルールなど)

製造日から賞味期限までの期間を3分割し、最初の3分の1の期間内に小売店へ納品するという商慣習があります。この期限を過ぎると、まだ賞味期限まで十分な期間があっても、返品や廃棄の対象となることがあります。

d. 季節限定商品やイベント商品

クリスマスケーキやおせち料理、季節限定パッケージの商品などは、販売期間が過ぎると価値が大きく下がり、在庫となりやすい傾向にあります。

e. 販促活動

先程も最近のニュース事例として触れましたが、景品などを目的としたキャンペーンが、意図せず食品の大量廃棄を引き起こすケースも問題視されています。

2. 知らなかったでは済まされない!食品廃棄の2つの重要ルール

事業活動から出る食品廃棄物は、家庭ごみと同じ感覚で捨てることはできません。そこには、事業者が守るべき明確なルールがあります。

特に重要なのが「廃棄物処理法」と「食品リサイクル法」です。これらは、違反すると厳しい罰則や行政指導を受ける可能性があり、企業の存続にも関わる重要な法律です。それぞれのポイントをさらに詳しく見ていきましょう。

ルール① 廃棄物処理法 ~適正処理と排出事業者責任の原則~

この法律が事業者に対して最も強く求めていることは、「事業活動によって生じた廃棄物は、排出した事業者の責任において適正に処理しなければならない」という「排出事業者責任」の原則です。委託業者にお金を払って引き取ってもらえば終わり、というわけではないことをしっかりと理解しておく必要があります。

その責任を果たす上で、まず自社の食品廃棄物が「産業廃棄物」なのか、それとも「事業系一般廃棄物」なのかを知ることが第一歩です。この分類によって、処理を委託できる業者が異なるので、とても重要なポイントです。

●産業廃棄物 (産廃)

定義:法律で定められた20種類の廃棄物。食品関連では、主に「動植物性残さ」が該当します。

食品の具体例:食品製造業や加工工場から出る、製造過程での野菜くず、魚のあら、醸造かす、パン生地の切れ端などがそれにあたります。

処理方法:都道府県知事等から産業廃棄物処理業の許可を得た業者に委託しなければなりません。

●事業系一般廃棄物 (事業系一廃)

食品の具体例:スーパーや百貨店、飲食店、社員食堂などから出る、売れ残った弁当や惣菜、調理くず、お客様の食べ残しなどがそれにあたります。

処理方法:市町村の責任で処理されるため、原則としてその市町村のルールに従います。市町村から一般廃棄物処理業の許可を得た業者に委託する必要があります。

同じ食品廃棄物でも、業種や排出工程によって分類が変わります。

例えば、食品メーカーから出る原料かすは「産廃」ですが、そのメーカーの社員食堂から出る食べ残しは「事業系一廃」となります。自社の廃棄物の分類が不明な場合は、必ず管轄の自治体(都道府県や市町村)に確認しましょう。

そして、このように正しく分類し、業者に処理を委託した後も、その廃棄物が最終的に適正処理されるまで、排出事業者の責任は続きます。

廃棄物処理を業者に委託した後も、その廃棄物が最終的に適正処理されるまで、排出事業者の責任は続きます。万が一、委託した業者が不法投棄などの不適正な処理を行った場合、排出事業者も責任を問われる可能性があります。

具体的には、都道府県知事から現状回復などの措置を命じる「措置命令」が出されることがあります。これに従わない場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されるという、極めて重い罰則が待っています。信頼できる処理業者を慎重に選定することが、最大のリスク管理となります。

こうした排出事業者としての責任を確実に果たし、処理の過程を証明するために、産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェスト(環境省 産業廃棄物管理票)の交付が法律で義務付けられています。これは、廃棄物がいつ、誰によってどこに運ばれ、どのように処理されたかを記録・管理し、不法投棄を防ぐための仕組みです。

そして、このマニフェスト制度を正しく運用する大前提として、処理業者に委託する際は、必ず書面で委託契約を締結する必要があります。口約束は認められません。契約書には、委託する廃棄物の種類や数量、処理料金、契約期間、処理方法などを明記し、処理業者の許可証の写しを添付してもらうようにしましょう。

ルール② 食品リサイクル法 ~「捨てる」から「活かす」への転換~

食品リサイクル法は、単に廃棄物を処理するだけでなく、食品資源を無駄なく循環させる社会を目指すものです。「捨てる」ことを前提とせず、まず「発生させない(リデュース)」、次に「再利用する(リユース)」、そして「資源として再生する(リサイクル)」という、いわゆる3R(スリーアール)の考え方が基本です。

そして、この3Rの考え方は、食品の製造・販売・飲食サービスなどに関わるすべての「食品関連事業者」が対象です。この法律では、業種ごとに食品廃棄物のリサイクル(再生利用等)の目標実施率が定められています。

【2029年度までの食品廃棄物等の再生利用等の目標】

● 食品製造業:95%

● 食品卸売業:75%

● 食品小売業:60%

● 外食産業:55%

そして、これらの業種全体の目標とは別に、年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者は「多量発生事業者」とされ、追加の義務が課せられます。

具体的には、毎年度、前年度の食品廃棄物等の発生量やリサイクルの実施状況などを、国の担当機関(農林水産省など)に報告する義務があり、この報告は毎年7月末日までに行わなければなりません。もし報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

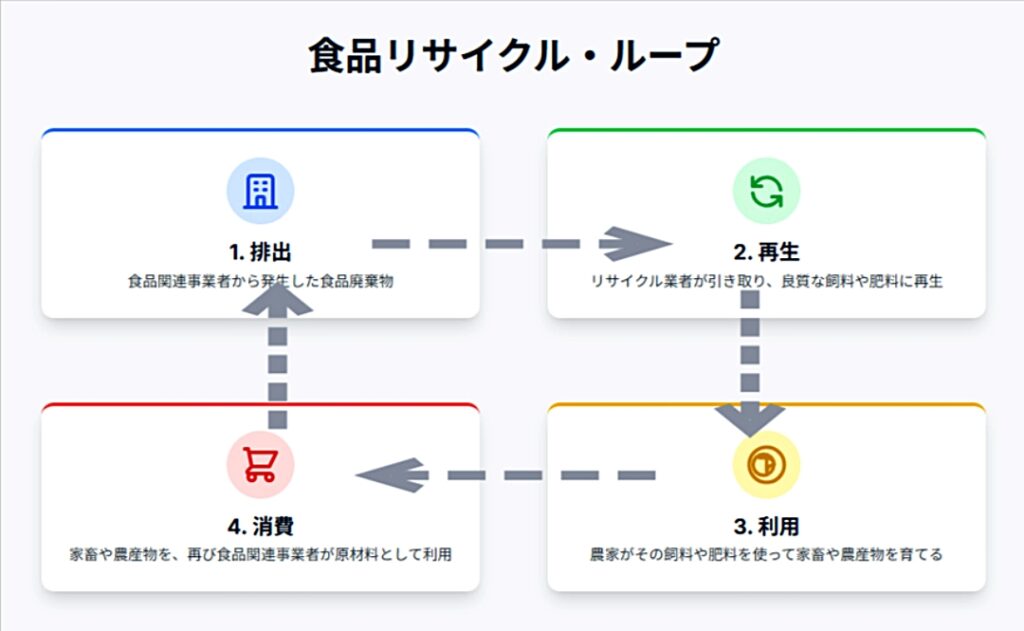

こうした義務や罰則の先に見据えているのが、この法律が推進する理想的な姿、再生利用事業計画認定制度(食品リサイクルループ)です。これは、食品の循環を表す考え方です。

このような循環の輪を構築することで、環境負荷を低減し、持続可能な社会の実現に貢献できます。

国はこの理想的な循環を社会全体で実現したいと考えています。そのため、リサイクルの取り組みが目標を大幅に下回っている事業者には、改善を求める指導を段階的に行います。

1. 勧告・・・取り組みを改善するよう勧告されます。

2. 公表・・・勧告に従わない場合、企業名と事実が公表されます。

3. 命令・・・それでも従わない正当な理由がない場合、実施を命じる「命令」が出されます。

命令に違反した場合、罰則として100万円以下の罰金が科せられ、企業名が公表されることがあります。

特にこの企業名の公表は、罰金以上に深刻な影響を及ぼしかねません。ブランドイメージの低下や、消費者・取引先からの信用失墜といった社会的・経済的なダメージは、計り知れないものとなるでしょう。

3. 廃棄は最後の手段!コストを削減し、社会貢献にも繋がる対策

食品在庫の廃棄は法的なリスクだけでなく、処理費用という直接的なコストもかかります。廃棄を減らすことは、コンプライアンス遵守とコスト削減に直結する重要な経営課題です。

在庫を「発生させない」ための取り組み

しかし、それでも在庫が発生してしまった場合は、すぐに廃棄を考えるのではなく、まだ価値のある食品を活かす方法を検討しましょう。

例えば、専門の買取業者に買い取ってもらうのも一つの有効な手段です。賞味期限は一日でも長く残っている方が買取価格は高くなりますし、迷っているうちに期限が短くなったり、万が一賞味期限が切れてしまったりすると、その価値は大きく下がってしまいます。在庫処分の選択肢として考え始めたら、できるだけ早く専門業者に相談することが、損失を最小限に抑えるコツです。

また、品質に問題がない食品をフードバンクに寄付すれば、社会貢献に繋がり企業のイメージアップにもなります。賞味期限が近い商品をフードシェアリングサービスで販売したり、早めに値引き販売したりすることで、廃棄を減らしつつ売り上げを確保できます。従業員向けに社内で割引販売するのも、福利厚生の一環として有効な手段です。

4. 食品在庫の廃棄を見直し、持続可能な経営へ

「食品在庫の廃棄」は、単なる「もったいない」という感情論ではなく、法律と経営に直結する重要な課題です。

この重要な課題を理解する上で、特に覚えておきたいポイントは以下の4点です。

日本の食品ロスのうち、半分は事業者から発生している。

食品廃棄は「廃棄物処理法」に基づき、マニフェスト制度を使って適正に処理する必要がある。

「食品リサイクル法」により、事業者は廃棄物の発生抑制と再生利用に努める義務がある。

廃棄を減らすことは、コスト削減、法令遵守、社会貢献に繋がり、企業の価値を高める。

これをきっかけに、自社の食品在庫管理と廃棄のプロセスを一度見直してみてはいかがでしょうか。

この見直しは、単に廃棄コストを削減するという直接的なメリットだけでなく、法律違反のリスクから会社を守り、社会貢献を通じて企業価値そのものを高めるという、経営の根幹に関わる効果をもたらします。

廃棄を減らす一歩が、会社の未来と社会の未来を明るくすることに繋がります。

アイムライズでは、お困りの食品在庫を買い取り、2023年は534.3トン、2024年は538.5トンの食品ロス削減に貢献できました。

もし食品在庫の処分でお困りでしたら、アイムライズへどうぞお気軽にご相談ください。